セネガル共和国:ンブール県

| 概要 | 大雨や過剰な灌漑によって流される土壌、塩化する地下水で危機的状況に陥っているティエス州南部の農村地帯。都市部や海外へ職を求めてやむを得ず農村を離れる若年層も多くいます。「できることなら村で農業を続けたい」と考えている若者たちを中心にした農業基盤再生と持続的活用のためのプロジェクトです。 |

|---|---|

| 期間 | 第1フェーズ 2017年〜2020年 第2フェーズ 2021年~2024年 第3フェーズ 2024年~2025年 |

| 場所 | セネガル共和国ティエス州ンブール県ンゲニエーヌ行政村 |

| 協働者 | アンテルモンド(Intermondes:セネガルのNGO/NPO) |

| 協力者 | 第1フェーズ JICA「草の根技術協力事業パートナー型」 第2フェーズ 外務省「日本NGO連携無償資金協力」 第3フェーズ 外務省「日本NGO連携無償資金協力」 |

活動内容

フェーズ1:モデル農家養成研修

この地域では、井戸水の枯渇や土壌の流出・塩化が深刻な問題となっていました。農業の基盤である土壌が劣化していく状況を前に、農家たちは「何とかしたい」と思いながらも、適切な対策がわからず、途方に暮れていました。 そこで、地域の資源を多角的に活用した循環型農法の技術と、持続可能な農業経営スキルを地域の若者たちが習得することを目的に、「モデル農家養成研修」を実施しました。

土が侵食され根本が露出したヤシの木を発見。

研修では、実際に村を歩きながら、水場や森、作物、樹木の種類など、かつての村の様子を思い出してもらう問いかけを通じて、現在の村との違いを村人自身に考えてもらいました。対話を通じて、この数十年の間に村で何が起こり、その原因は何かを、村人自身が深く考えられるよう促しました。

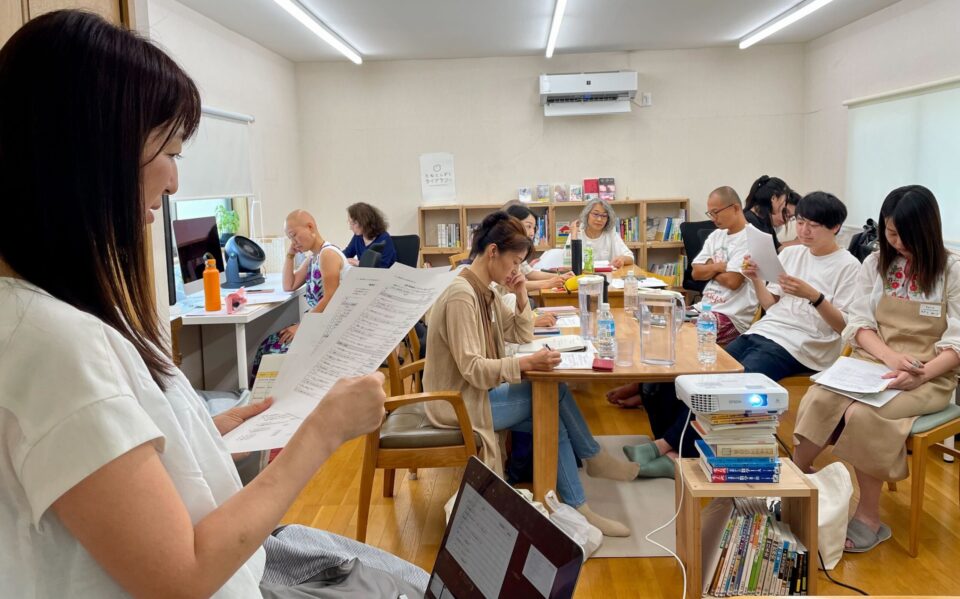

また、現地NGOのアンテルモンドが元々管理していた農地を「ファーマーズ・スクール」として整備し、近隣3つの村に呼びかけて研修を実施しました。村人たちは、これまで学んだことのなかった土壌の性質や水の循環といった科学的な基礎知識を「知らなかった」ことに気づき、「もっと知りたい」との思いから、何度も研修に通いました。

それらの基礎知識を土台に、農地での土壌・水保全の方法、栽培計画の立て方やコスト計算の手法などを学び、それを自分の農地で実践していきました。

するのか地図を作りながら話し合う農家さんたち。

フェーズ2:モデル農場の設置と循環型農業の指導員養成

村人たちは各自の農地で循環型農業を実践し始めました。しかし、農地全体のイメージや年間を通じた循環型農業の構想を持つことは容易ではありませんでした。専門家が言葉や図だけでそれらを伝えるには限界がありました。

そこで、ファーマーズ・スクール内の農地(約3.5ヘクタール)を「モデル農場」として整備しました。3.5ヘクタールという広さは、周辺の村人たちが所有している農地の平均的な規模と同程度であったため、村人たちにとってもイメージしやすいものでした。

モデル農場には畑地と果樹園が設けられ、特に畑地では、土壌保全・水保全のための植栽や畝づくり、連作障害を回避するための栽培方法を実践し、農家がいつでも視察できるようにしました。

また、緑肥や飼料を兼ねた作物や植樹を行い、馬・羊・鶏を飼育して、その糞を堆肥として活用しました。さらに、モデル農場の敷地内では、太陽光発電や雨水の再利用など、自然エネルギーの活用も最大限に取り入れました。

このモデル農場において、30人の農民が循環型農業の指導員研修を受け、自分たちの村に戻って他の農家(計135世帯)に対して実践指導を行いました。

肥料がいらずどこでもよく生え、虫よけの自然農薬や家畜の飼料、そして人間が食べても栄養満点のスーパーフード。モリンガはウォルフ語で「ネベダイ」。英語のNever Dieが語源だとか。

フェーズ3:コミュニティによる土壌劣化防止策

フェーズ1・フェーズ2を通して循環型農業を学び、自分の畑での実践と他の農家への指導を重ねていくうちに、「作物の成長に合わせて水やりを行い、塩化した土壌には強い作物を植えて栽培を回転させていけば、少しずつ除塩ができる。土をフカフカにすることができる!」という自信がついた村人が増えてきました。しかし、循環型農業を実践する一部の畑だけが土を回復させていっても、ひとたび大雨が降れば近隣の土壌が一気に流れ込み、表土は一瞬で失われてしまいます。

「自分の畑だけでなく、村全体での対策が必要だ!」と行動を起こした村がありました。

それは、ンディアンダ村でした。指導員たちが中心になり、学んだ技術を使って、自分たちで村全体の土壌劣化防止策計画と予算をつくりました。

地下水涵養と土壌浸食防止のため池を2か所設置し、さらに土壌の流出を防ぎ、水の浸透を高めるための堰堤を17基設置しました。ため池や堰堤にはコンクリートを使用せず、土手が崩れないよう植物で地固めを施しました。また、周囲には植林も行いました。

これらの構造物や植林の維持管理のために管理委員会が発足し、維持管理マニュアルも整備されました。マニュアルには、土壌や水の保全に関する基礎知識を確認するための復習テストも含まれています。

成果(何が起こった/変わったか)

5村(ンディアンダ村、ンディエマーヌ村、バガナ村、カラモコ村、メディナ・ファジャル村)で循環型農業の指導員合計30人が、循環型農業を近隣農家に普及していけるようになりました。

指導員たちは、畑の土の状態(硬さや湿度など)を見ながら水やりの量や頻度を調整したり、農地の傾き(雨水がどこからどこへ流れていくか)を観察し、適切な場所を見極めて畝を作ったり、連作障害を避けた栽培をしたりと、それぞれの農地で循環型農業を実践し続けています。そのため、他の村に比べて塩害が少なく抑えられています。

近隣の村のため池は、乾季(10〜7月の間)には、ほぼ干上がっているのに対して、ンディアンダ村のため池は乾季に入ってから8ヶ月が過ぎても、満々と水を湛えています。また、ため池ができる前には、乾季になると水量が激減していた周辺の井戸も、十分な水位が保たれています。ため池により地下深くまで水が沁み込み、地下水の量が増えて保たれているためと考えられます。

堰堤を設置したところは、雨季(8月から9月)の間、流れていく雨水を留めることができています。設置するまで長年に渡り、これだけの大量の水が土壌と共に流れ去っていっていたという事実が、目に見えて実感できます。堰堤を設置することで、土壌から帯水層(地下水が溜まるところ)に水を浸透させることができ、土壌流出を防止することができるようになりました。

ンディアンダ村では、今後もため池や堰堤、そしてその周辺に植えた土固めのための植物や森林再生のための苗木の管理を自分たちで行っていくため、管理委員会を発足させました。管理委員会は村にある清掃・リサイクル団体と共同で苗畑をスタートさせ、様々な苗の販売も始めています。自分たちで収益を上げながら維持管理活動を続けていく取り組みもしています。

農家たちの声

ジャン・トップさん(40代:ンディアンダ村)

私は、水やりを一度もしていないトマトを収穫しました。化学肥料も全く使っていません。でも質が良いです。土地が湿っていたので、それを利用して育てたのです。これは、研修で習った、「水の管理」に関係しています。研修で習ったことをもとに自分で考えたのです。水の管理をするために、自分の栽培面積を知る必要がありました。他の人はトラクターで土地を耕作しているけれど、栽培面積がいくらかを知りません。面積を知ることで栽培に係るコストをあらかじめ計算することが出来ることを学びました。自分は計算するようになりましたが、その大切なことを知らない人もいます。

ウスマン・ディウフさん(30代:バガナ村)

研修で、今まで知らなかったことを知りました。昔は土地が豊かで植物も十分にありました。でも昔と今の状況は変わりました。植生も変わりましたし、井戸の水も減って、土壌も劣化しました。これは村人である私たち自身が原因だということが分かったのです。でもそれまでは知りませんでした。和田が来て研修をする中で意識を持ち始めました。このまま何もしなければ村がなくなって、みんな村を出て行ってしまう。地下水の減少、塩化、そして土壌浸食が起きていること、そしてその対策を学びました。昔は家畜の糞尿の堆肥を使っていて、化学肥料は使わなかった。それが、人口が増加して化学肥料を使うようになった。それがどうして塩化や土の劣化を引き起こすのか、よく分かったし、種市場や化学肥料市場のことも見えた。そこで、解決策はコンポスト(堆肥)だと学んだ。研修で習ったこのようなことを、他の18人の若者たちに伝えました。この地域に少しずつ伝わっていることでしょう。

協働者の声

Intermondes代表 ママドゥ・ンジャイさん

これまでたくさんの事業に関わってきたけれど、失敗ばかりだったと言えるかもしれません。資金は多く費やすけれど、人々の行動変容を起こすのは難しかったです。ムラのミライのやり方はシンプルで、やり取りに基づいて、相手のことを聞くだけです。村人のやり方をもとに、どうやったら良いのかを村人自身で見つけることを大切にしています。そして、いつも、かならず村の中にノウハウや、地元ならではの強みがあることを基本に、村を直接訪ねるのです。そのアプローチは質問をするという単純なものですが、それによって村が本当に必要としているものに向き合えるのです。このようなやり方はムラのミライから私たちも学びました。

ムラのミライ和田とアンテルモンド代表のママドゥ氏。それを感慨深く眺める代表理事の中田。

資料

動画

活動報告書

- 2012年度年次報告書

- 2013年度年次報告書

- 2014年度年次報告書

- 2015年度年次報告書

- 2016年度年次報告書

- 2017年度年次報告書

- 2018年度年次報告書

- 2019年度年次報告書

- 2020年度年次報告書

- 2021年度年次報告書

ニュースレター

プロジェクトで作成した教材

- 循環型農業指導員マニュアル(フランス語、日本語要約付き)

- 土壌の塩化の仕組みと対策について(フランス語)

- 溜め池、堰堤および植栽の造成と維持管理マニュアル(農業基礎知識理解度テスト+解答付き)(日本語)

教材の利用について

教材の著作権はムラのミライにあります。

PDFをダウンロードして、各自で印刷してご利用いただくことは可能ですが、直接PDFを編集したり、画像に変換して内容を編集したりしないでください。

本教材を活用したスタッフ研修や現地への講師派遣をご希望される方は、ムラのミライにご連絡ください。

ブログ

2017年12月13日「水やりのベストな時間は?水の動きのメカニズムを知り、農作業を見直す」

2017年12月19日「事実を一つずつ聞いていく、その意味」

2018年1月23日「セネガル・プロジェクト一問一答」

2018年2月27日「初めてのメタファシリテーション~目からウロコの基本のき その3『確認』」

2019年6月11日「『え!こんなに?』住民による現状分析」

2019年7月10日「このヤシの木、何か変?!」

2019年7月16日「今年は水がない?!」

2019年7月23日「『水不足』と洪水の関係とは?」

2019年12月4日「自分の畑を知ること」