日本:埼玉県、岐阜県、京都府、兵庫県

| 概要 | 休眠預金を活用した単年度の助成プログラムで、資金分配団体として5つの実行団体を支援しました。 資金の提供に加え、事業運営への助言や情報共有、実行団体間での連携などの伴走支援も行いました。 各団体は「本を通じた交流の場」を整え、ひとり親家庭が安心して立ち寄れる地域拠点づくりに取り組み、地域全体が安全で居心地のよい場所になることを目指しました。 |

|---|---|

| 期間 | 2024年3月~2025年3月 |

| 場所 | 埼玉県、岐阜県、京都府、兵庫県 |

| 協働者 | (特活)こどもサポートステーション・たねとしずく(西宮市)、(特活)さいたまユースサポートネット(さいたま市)、knocks!horikawa運営委員会(京都市)、(特活)泉京・垂井(岐阜県垂井町・池田町) 、(特活)happiness(京都市) |

| 協力者 | (一財)日本民間公益活動連携機構 (休眠預金活用事業・緊急枠) |

| 事業費 | 60,487千円 |

活動内容

ひとり親家庭の親子が「本のある居場所」で安心して過ごし、気軽な相談から制度の活用につながるよう、5つの団体に対して資金の提供と、活動を支えるサポートを行いました。

実行団体は、親子が通いやすく、くつろげる居場所をつくるため、定期的な開館に加え、食料や日用品の提供、家計や教育、心や体の悩みに関する相談、学習のサポート、夏休み・冬休み期間の長時間開館など、さまざまなニーズに応える活動を行いました。

また、こうした支援を長く続けていけるように、以下のような取り組みを通じて団体の運営を支えました。

- 子どもの気持ちを大切にした関わり方(メタファシリテーション)の紹介と普及

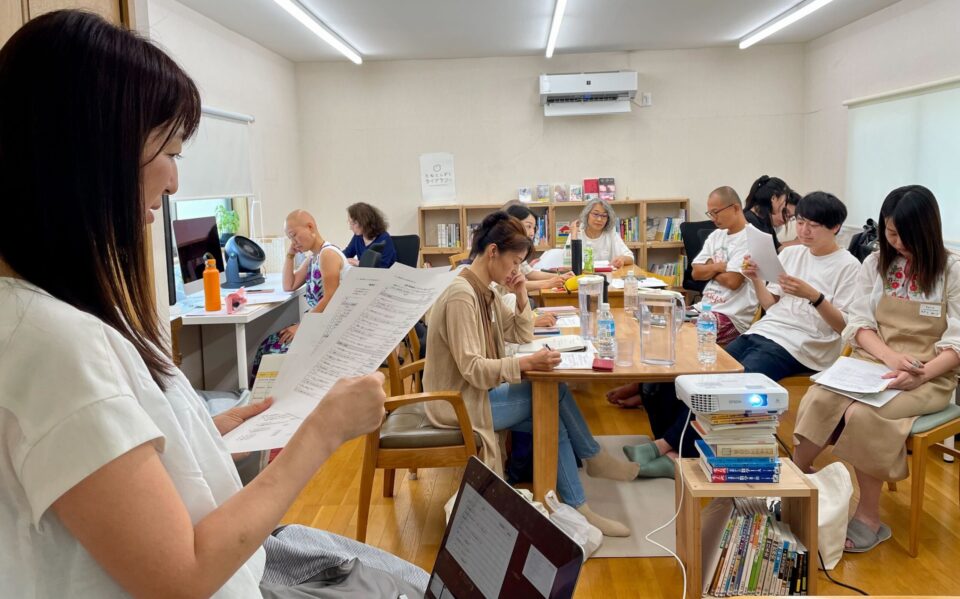

- 子どもの権利を尊重した関わりを支援者ができるようになる研修

- 活動内容や予算の管理に関するサポート

- ひとり親家庭を支援するためのガイドラインづくりへの支援

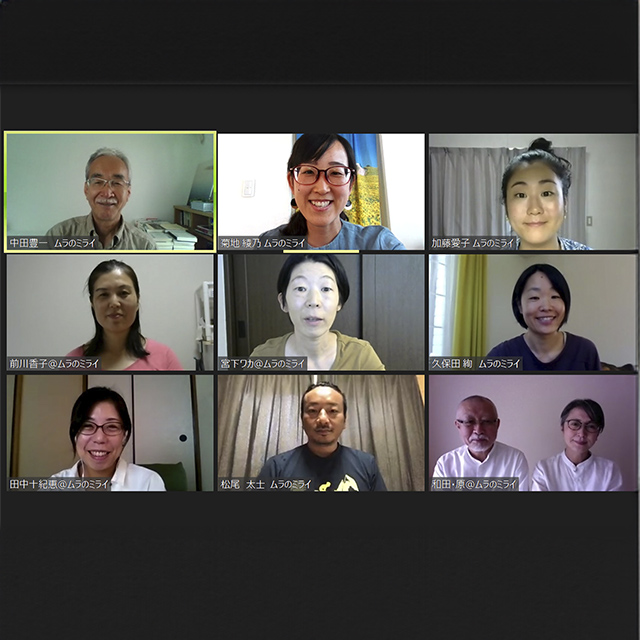

5つの団体すべてで、ひとり親家庭への支援、子どもや支援者との関わり方、子どもの権利に関する研修などが行われました。また2025年2月22日には京都市内で、関西の3団体とムラのミライが共同で活動報告会とパネル展示会を開催し、新聞やテレビなどメディアの取材も受けました。さらに事業開始直後の2024年6月には、実行団体2団体とムラのミライが中心となって「ひとり親おうえんし隊」の発足に関わり、京都府・市の関係者や地域の団体と連携した取り組みが始まりました。

成果(何が起こった/変わったか)

地域に根付いた「本のある居場所」

支援を行った6つの「本のある居場所*」には、これまでにのべ1,972人のひとり親とその子どもが訪れ、合計来館者数は15,041人にのぼりました。そのうち、1,189人(約68%)が何度も足を運んでおり、一部の拠点では子どもの再来館率が90%を超えています。「徒歩や自転車で気軽に行ける場所」として地域に根づき、事業が終わったあとも継続して運営されています。支援者育成の成果として、子どもの声を反映させた「子どもとの約束」や、ひとり親家庭への支援ガイドラインも作られ、支援の質が向上しました。これらは今後も各団体で活用されていく予定です。

一方で、事業の期間が9.5ヶ月と短かったことから、立ち上がったばかりの団体や、これから基盤を強化していきたい団体からは、複数年にわたる支援の継続が必要だという声も上がりました。事業期間中に発足した「ひとり親おうえんし隊」は、終了後も活動を続け、京都を中心に地域の連携強化に貢献しています。

*支援した本のある居場所は6ヶ所:5つの実行団体のうち1団体(泉京・垂井)は、岐阜県垂井町と池田町の2拠点で活動。

ひとり親家庭が地域とつながる仕組み

各団体の取り組みを通じて、ひとり親家庭の多くが、複数の悩みや困りごとを抱えていることがわかりました。そうした家庭が「本のある居場所」をきっかけに支援につながる事例が多く見られました。行政や複数の団体が協力し合うことの重要性が改めて認識され、5つの団体が参加する地域ネットワークの中で、事業の成果が共有されました。支援や相談のハードルを下げることで、困りごとがある人もない人も、地域とつながれる仕組みが生まれました。

支援団体からの声

こどもたちの変化

- Aさん(小学生)は、最初は本に楽しむことから、次第に地域の祭りにスタッフとして参加するようになり、「次は〇〇したい」と笑顔で話してくれるようになりました。

- これまでどこにも行けずに自室に引きこもっていたり、親と一緒の部屋で居心地悪く過ごしていた子どもたちにとって、ライブラリーは受け皿となる大切な場所となっています。

- 音楽や演劇の活動を通じて、自己表現ができるようになった子もおり、小さな変化が少しずつ積み重なっています。

支援団体の変化

- 本助成を通して、様々なガイドライン作成の重要性を身にしみて感じた。特に子どものセーフガーディング作成にあたっては、皆で実際に集まって顔を突き合わせて思いを話したりすることを定期的に行う機会を設けられたため、団体内での結束が一層高まりました。

- 事業開始時に各部門ごとに指標を設定したことと毎月振り返りを行うことで、事業を堅固なものにできた。育成と研修テキストの作成を行ったことで、スタッフの育成のためには何が必要なのかを整理することができた。そのおかげで他府県から研修講師と呼ばれることもあり、当団体への外部からの信頼が高まったと感じている。

- 京都市内のひとり親支援団体によるネットワーク「ひとり親おうえんし隊」の設立にムラのミライと一緒関わることができました。今後も活動を続けていきます。

読みもの

ニュースレター

その他

- 事業報告会スライド資料(2025年2月開催)

- 各団体からの事業報告((特活)こどもサポートステーション・たねとしずく/knocks!horikawa運営委員会)

- 事業説明会動画(2024年3月開催)