日本:青森県田子町

| 概要 | 青森県では、2025年以降に予想される超高齢化時代を見据え、「青森県型地域共生社会」の実現に向けた取組を続けています。市町村レベルの取り組みとして、田子町では、「田子町型地域共ケアシステム」が運用されています。5つの部会(住民生活支援部会、障害福祉専門部会、保健医療専門部会、地域福祉専門部会、子ども・ 子育て専門部会)があり、各部会は、関連する団体から選出された委員、有識者、関連する役場の部署の役場職員から構成されています。伴走支援開始前の役場職員への事前ヒアリングで、部会から具体的な地域課題が挙がってこないという事例がいくつか判明し、地域共生ケアシステムの構築支援を行いました。 |

|---|---|

| 期間 | 2022年6月~2023年3月 2023年9月~2024年3月 |

| 場所 | 青森県三戸郡田子町 |

| 協働者 | 青森県三戸郡田子町 |

| 協力者 | 青森県企画政策部地域活力振興課(事業委託) |

| 事業費 | 2,736千円(2022年度) 2,095千円(2023年度) |

活動内容

2022年度の事業では、5つの部会担当となった役場職員が、地域課題を事実ベースで、正確に把握する技術を習得することを目指し研修を実施しました。2023年度の事業では、各部会が住民と事業を進めていくために、課題となっていることについてヒアリングを行い、各部会のニーズに即した研修やコーチングを行いました。

2022年度

- .座学とフィールドワーク

2回の座学研修(6月と7月)を通じて、事実を聞く質問の基礎を、2回のフィールドワーク研修でその実践を行いました。

1回目のフィールドワーク研修(9月)は、9人の住民を対象に事実でそれぞれの「地域」についての理解、「人との関わり」について把握するインタビューを実施しました。役場職員各自がインタビューした人たちを一つの地図に落とし、9人の住民(40代〜80代)の「地域」と「人との関わり」を把握する方法を示しました。こうして思い込みではなく、事実をベースに話を聞くこと、そして聞いた話を関わる人誰もわかる形にすること(例:地図)、その形となった材料をもとに、活動を検討していく方法を体験してもらいました。

2回目のフィールドワーク研修(2月)では、役場職員から提案のあった「高齢者への配食サービス見直し」をテーマに、ケアマネージャー2人と社会福祉協議会職員1人へのインタビューを実施し、その結果を整理しました。続くフォローアップ研修(3月)で、2月のインタビュー結果のさらなる解析を通じて、「配食サービス見直し」についての検討点を洗い出しました。 - コーチング

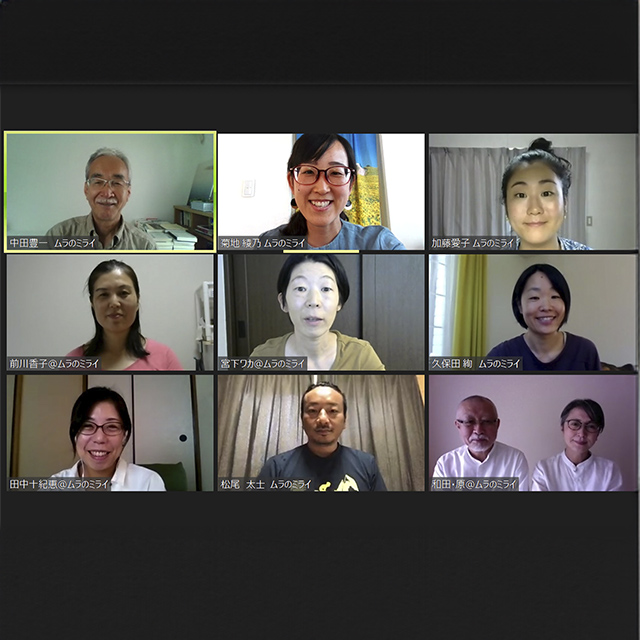

8月から3月までに合計8回のコーチングを実施しました。8月から12月まではフィールドワーク研修の振り返りや、3つの部会(保健医療福祉専門部会、住民生活支援専門部会、子ども・子育て支援専門部会)に対するコーチングを実施しました。1月からは、高齢者への配食サービス見直しをテーマに、アンケート作成指導を行いました。

2023年度

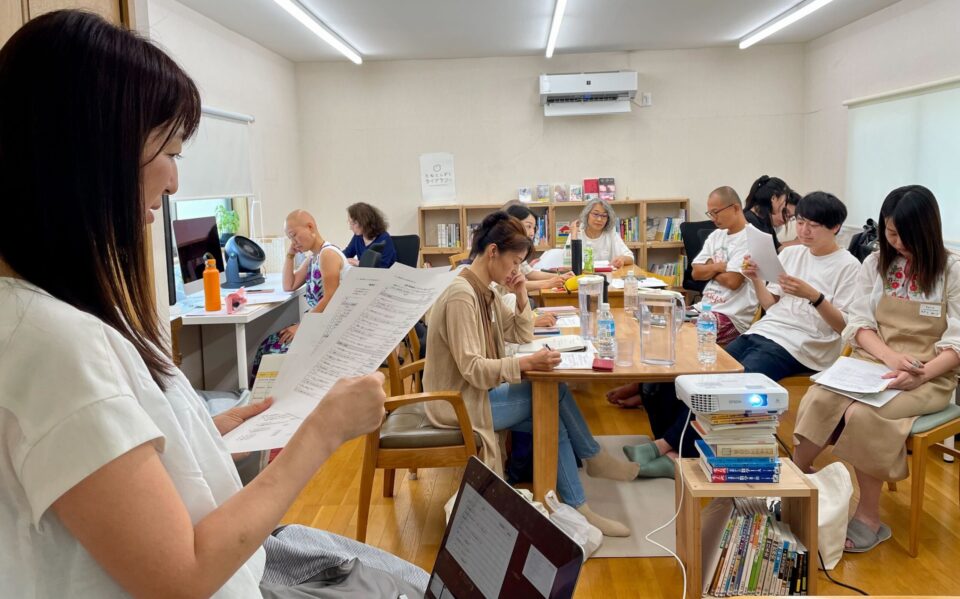

2023年度の研修の対象は、住民生活支援部会、障害福祉専門部会、子ども子育て支援専門部会の3部会でした。研修内容を決める前に、それぞれの部会へのヒアリングをすると共に、現地研修でコアメンバーが部会をどのように運営しているかを視察した上で、部会運営の振り返りを行いました。また、希望があった部会に関しては追加でコーチングを行いました。実際に取り扱った内容は以下の4点でした。

(1)会議資料作成と情報共有方法について(住民生活支援部会)

(2)アンケートの作成・解析・結果の共有方法について(住民生活支援部会)

(3)アクションプランの作成方法について(障害福祉専門部会・子ども・子育て支援部会)

(4)計画策定時の会議の進行方法について(子ども・子育て支援部会)

成果(何が起こった/変わったか)

住民の「生活課題」を浮かび上がらせる調査

メタファシリテーションを用いることで、住民の「考え」や「認識」ではなく「事実」ベースで生活課題を浮かび上がらせるようなインタビュー・アンケート調査の実施、部会の委員を交えての調査結果の分析、分析に基づいたアクションプラン(行動計画)作成と計画の実行、評価、評価をベースにした政策立案と次の行動計画といった一連の働きかけに関する技術移転をすることができました。これらを実現するために部会においてもメタ認知を働かせながら運営する重要性を理解することができました。

住民参加の土台となる、異なるステークホルダー間の共通理解づくり

部会参加者の情報共有が徹底できず、参加者ごとがもつ情報の非対称性がありました。前述した会議資料作成と情報共有方法を実践したことで、部会の参加者が共に議論の進捗を確認した上で、部会の全体像把握が可能になり、参加者からの高評価も得ることができたという報告がありました。

事実をベースにした政策立案と住民参加による地域共生社会づくりに向けたツール

具体的なツールとして、事実を元にしたアンケート例、アンケートの集計方法、アンケートのまとめ方の例、会議資料のひな形、アクションプラン作成のためのひな形などのツールを研修参加者とともに作り上げることができました。本事業では、連続して同一参加者が研修に参加することが困難だったことなどから、課題に対する行動計画策定とその実施までに伴走することは叶いませんでしたが、メタファシリテーションをもとにした住民課題を抽出する技術(ツール)の数々を提供し、それをもとにコアメンバーが能動的に委員に関わっていくことが可能となりました。

参加者の声

- 自己肯定感に配慮しながら事実を聞いていくことは、特定保健指導や相談対応でとても参考になりました。

- 自分自身、普段から思い込みで話をしていることに気づく機会となりました。相手を否定せず、上から目線ではなく、「相手を尊重し信頼関係を築いた上での傾聴・対話により、事実を聞いていく」こと。このような意識や考え方は、田子町型地域共生ケアシステムの取り組みに限らず、会議や検討を進める上でもとても重要で、他の事業にも応用できると思いました。

- これまでは、住民・議員・町長からの意見があった場合、その意見に従わなければならないと思っていましたが、今後は、具体的な内容を、事実で聞き取り、相手の真意も引き出しつつ、業務として必要か判断していきたいと思います。

- 今までの会議は効率の悪い進め方をしていたことに気づいた。例えば「視察に行きましょう」といって具体的になにをやるかを決められていないことがありました。

- 会議録をまとめ始めたら今までの流れがわかりやすくなりました。委員からも「参加できなかった時の内容がよくわかる」、「以前の内容を思い出しやすい」と喜んでもらえました。

- 住民アンケートを作成してみて、俯瞰してみると情報が足りていない部分がわかったり、質問を作成した時に想定した回答と異なる答えが返ってくる可能性が分かりました。